Page 628 - Profili di Storia

P. 628

P2_Modulo07.qxp 19-03-2010 12:46 Pagina 613

Unità 24

L’Italia dei Longobardi

e di Gregorio Magno

† La fatica dello scrivere, XII sec.

[University Library, Durham]

Fra le molte Regole elaborate nel corso dell’alto

Medioevo, la più fortunata nell’Occidente fu quella

benedettina. Fondatore dell’abbazia di

Montecassino, Benedetto da Norcia stese la Regola

più antica, conosciuta come Regula Magistri. Oltre

alla povertà personale e all’obbedienza, la Regola

prescrive ai monaci un fortissimo impegno nella

preghiera, nello studio e una certa dose di lavoro

manuale. Il lavoro fondamentale era quello dello

scriptorium, cioè del laboratorio in cui si copiavano

e illustravano libri, interamente prodotti a mano.

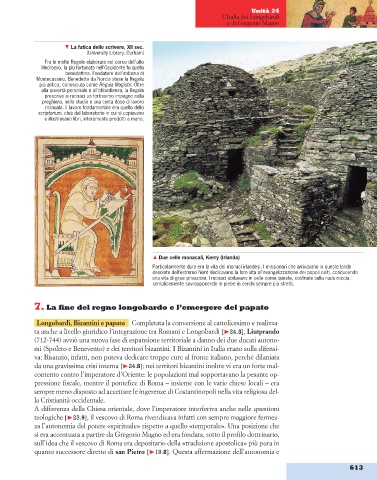

π Due celle monacali, Kerry (Irlanda)

Particolarmente dura era la vita dei monaci irlandesi. I missionari che arrivavano in queste lande

desolate dell’estremo Nord dedicavano la loro vita all’evangelizzazione dei popoli celti, conducendo

una vita di gravi privazioni. I monaci abitavano in celle come queste, costruite sulla nuda roccia,

semplicemente sovrapponendo le pietre in cerchi sempre più stretti.

7. La fine del regno longobardo e l’emergere del papato

Longobardi, Bizantini e papato Completata la conversione al cattolicesimo e realizza-

ta anche a livello giuridico l’integrazione tra Romani e Longobardi [®24.3], Liutprando

(712-744) avviò una nuova fase di espansione territoriale a danno dei due ducati autono-

mi (Spoleto e Benevento) e dei territori bizantini. I Bizantini in Italia erano sulla difensi-

va: Bisanzio, infatti, non poteva dedicare troppe cure al fronte italiano, perché dilaniata

da una gravissima crisi interna [®24.8]; nei territori bizantini inoltre vi era un forte mal-

contento contro l’imperatore d’Oriente: le popolazioni mal sopportavano la pesante op-

pressione fiscale, mentre il pontefice di Roma – insieme con le varie chiese locali – era

sempre meno disposto ad accettare le ingerenze di Costantinopoli nella vita religiosa del-

la Cristianità occidentale.

A differenza della Chiesa orientale, dove l’imperatore interferiva anche nelle questioni

teologiche [®23.9], il vescovo di Roma rivendicava infatti con sempre maggiore fermez-

za l’autonomia del potere «spirituale» rispetto a quello «temporale». Una posizione che

si era accentuata a partire da Gregorio Magno ed era fondata, sotto il profilo dottrinario,

sull’idea che il vescovo di Roma era depositario della «tradizione apostolica» più pura in

quanto successore diretto di san Pietro [®19.8]. Questa affermazione dell’autonomia e

613