Page 620 - Profili di Storia

P. 620

P2_Modulo07.qxp 19-03-2010 12:46 Pagina 605

Unità 24

L’Italia dei Longobardi

e di Gregorio Magno

cola: la mancanza di manodopera e la contrazione del fabbisogno alimentare favorirono

l’abbandono di molte aree coltivate, mentre si diffondeva ulteriormente nella penisola l’e-

conomia degli spazi aperti e incolti.

Un dominio duro A differenza dei Goti [®23.5], i Longobardi esercitarono in Italia un

dominio duro, restio al dialogo, alieno dai compromessi. Le strutture amministrative ro-

mane furono cancellate e i sudditi di origine romana collocati in una posizione d’inferiorità:

essi non erano considerati uomini liberi e di conseguenza non avevano il diritto di portare

le armi. L’aristocrazia romana, che sotto i Goti aveva mantenuto una posizione di rilievo, fu

sistematicamente abbattuta: le sue terre furono confiscate e molti suoi rappresentanti fu-

rono messi a morte. Una sorte analoga toccò ai membri dell’aristocrazia ecclesiastica.

L’insediamento longobardo Nei territori occupati i Longobardi costituivano una per-

centuale minima dell’intera popolazione. In mancanza di stime precise, si può fissare un

ordine di grandezza, puramente orientativo, del 5%. Di conseguenza, il loro insedia-

mento si svolse, tanto nelle città che nelle campagne, in piccoli gruppi familiari, chiama-

ti fare, chiusi e staccati rispetto alle popolazioni locali. I luoghi prescelti – nelle città, nei

castelli, nei nodi stradali – rispondevano quasi sempre a esigenze di controllo militare del

territorio. Testimonianze odierne di questi insediamenti sono i caratteristici toponimi in

«fara» diffusi nella penisola: per esempio Fara Gera d’Adda (Lombardia), Fara in Sabi-

na (Lazio), Fara Novarese (Piemonte), Fara San Martino (Abruzzo), Fara Vicentino (Ve-

neto), ecc. Ma i toponimi di origine longobarda ancora oggi esistenti in Italia sono mol-

to numerosi, così come numerose sono le parole longobarde di uso corrente nella nostra

lingua [®Lingua longobarda e lingua italiana].

In mancanza di documenti letterari soddisfacenti, le fonti più utili per lo studio di questi in-

sediamenti sono essenzialmente archeologiche, e tra queste le principali sono i sepolcreti.

Lo studio delle sepolture indica l’esiguità numerica degli occupanti (in media 300 presenze

circa per generazione in ogni sepolcreto, con punte maggiori, ma non di molto, nelle città),

il carattere guerresco del loro modo di vita (quasi tutti i maschi adulti risultano sepolti con

le armi), il distacco delle popolazioni locali (che venivano sepolte in cimiteri separati).

L’avvicinamento tra Longobardi e Romani Alla morte di re Autari, avvenuta in circo-

stanze misteriose – si disse che era stato avvelenato –, la regina Teodolinda sposò in secon-

de nozze Agilulfo(591-616), duca di Torino. Nel suo lungo regno, Agilulfo diede nuovo im-

pulso alla politica di rafforzamento della monarchia, tanto all’esterno – dove riprese l’of-

fensiva contro i territori bizantini – quanto all’interno, dove cercò di comprimere l’autono-

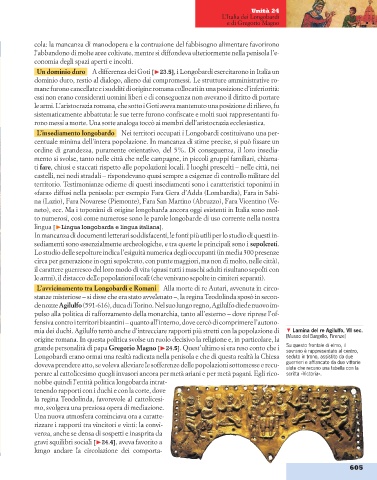

mia dei duchi. Agilulfo tentò anche d’intrecciare rapporti più stretti con la popolazione di † Lamina del re Agilulfo, VII sec.

origine romana. In questa politica svolse un ruolo decisivo la religione e, in particolare, la [Museo del Bargello, Firenze]

grande personalità di papa Gregorio Magno [®24.5]. Quest’ultimo si era reso conto che i Su questo frontale di elmo, il

sovrano è rappresentato al centro,

Longobardi erano ormai una realtà radicata nella penisola e che di questa realtà la Chiesa seduto in trono, assistito da due

doveva prendere atto, se voleva alleviare le sofferenze delle popolazioni sottomesse e recu- guerrieri e affiancato da due vittorie

alate che recano una tabella con la

perare al cattolicesimo quegli invasori ancora per metà ariani e per metà pagani. Egli rico- scritta «Victoria».

nobbe quindi l’entità politica longobarda intrat-

tenendo rapporti con i duchi e con la corte, dove

la regina Teodolinda, favorevole al cattolicesi-

mo, svolgeva una preziosa opera di mediazione.

Una nuova atmosfera cominciava ora a caratte-

rizzare i rapporti tra vincitori e vinti: la convi-

venza, anche se densa di sospetti e inasprita da

gravi squilibri sociali [®24.4], aveva favorito a

lungo andare la circolazione dei comporta-

605