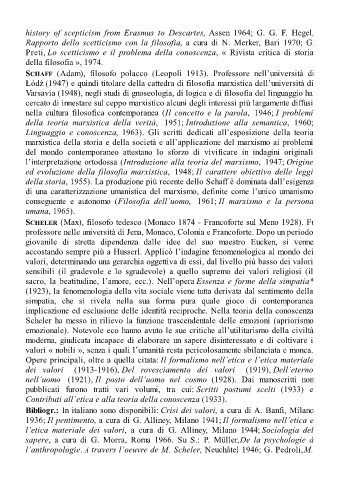

Page 743 - Dizionario di Filosofia

P. 743

history of scepticism from Erasmus to Descartes, Assen 1964; G. G. F. Hegel,

Rapporto dello scetticismo con la filosofia, a cura di N. Merker, Bari 1970; G.

Preti, Lo scetticismo e il problema della conoscenza, « Rivista critica di storia

della filosofia », 1974.

SCHAFF (Adam), filosofo polacco (Leopoli 1913). Professore nell’università di

Łódź (1947) e quindi titolare della cattedra di filosofia marxistica dell’università di

Varsavia (1948), negli studi di gnoseologia, di logica e di filosofia del linguaggio ha

cercato di innestare sul ceppo marxistico alcuni degli interessi più largamente diffusi

nella cultura filosofica contemporanea (Il concetto e la parola, 1946; I problemi

della teoria marxistica della verità, 1951; Introduzione alla semantica, 1960;

Linguaggio e conoscenza, 1963). Gli scritti dedicati all’esposizione della teoria

marxistica della storia e della società e all’applicazione del marxismo ai problemi

del mondo contemporaneo attestano lo sforzo di vivificare in indagini originali

l’interpretazione ortodossa (Introduzione alla teoria del marxismo, 1947; Origine

ed evoluzione della filosofia marxistica, 1948; Il carattere obiettivo delle leggi

della storia, 1955). La produzione più recente dello Schaff è dominata dall’esigenza

di una caratterizzazione umanistica del marxismo, definite come l’unico umanismo

conseguente e autonomo (Filosofia dell’uomo, 1961; Il marxismo e la persona

umana, 1965).

SCHELER (Max), filosofo tedesco (Monaco 1874 - Francoforte sul Meno 1928). Fu

professore nelle università di Jena, Monaco, Colonia e Francoforte. Dopo un periodo

giovanile di stretta dipendenza dalle idee del suo maestro Eucken, si venne

accostando sempre più a Husserl. Applicò l’indagine fenomenologica al mondo dei

valori, determinando una gerarchia oggettiva di essi, dal livello più basso dei valori

sensibili (il gradevole e lo sgradevole) a quello supremo dei valori religiosi (il

sacro, la beatitudine, l’amore, ecc.). Nell’opera Essenza e forme della simpatia*

(1923), la fenomenologia della vita sociale viene tutta derivata dal sentimento della

simpatia, che si rivela nella sua forma pura quale gioco di contemporanea

implicazione ed esclusione delle identità reciproche. Nella teoria della conoscenza

Scheler ha messo in rilievo la funzione trascendentale delle emozioni (apriorismo

emozionale). Notevole eco hanno avuto le sue critiche all’utilitarismo della civiltà

moderna, giudicata incapace di elaborare un sapere disinteressato e di coltivare i

valori « nobili », senza i quali l’umanità resta pericolosamente sbilanciata e monca.

Opere principali, oltre a quella citata: Il formalismo nell’etica e l’etica materiale

dei valori (1913-1916), Del rovesciamento dei valori (1919), Dell’eterno

nell’uomo (1921), Il posto dell’uomo nel cosmo (1928). Dai manoscritti non

pubblicati furono tratti vari volumi, tra cui: Scritti postumi scelti (1933) e

Contributi all’etica e alla teoria della conoscenza (1933).

Bibliogr.: In italiano sono disponibili: Crisi dei valori, a cura di A. Banfi, Milano

1936; Il pentimento, a cura di G. Alliney, Milano 1941; Il formalismo nell’etica e

l’etica materiale dei valori, a cura di G. Alliney, Milano 1944; Sociologia del

sapere, a cura di G. Morra, Roma 1966. Su S.: P. Müller, De la psychologie à

l’anthropologie. À travers l’oeuvre de M. Scheler, Neuchâtel 1946; G. Pedroli, M.